En 1985, les socialistes craignent un échec aux futures législatives et ils veulent créer un espace médiatique nouveau, susceptible de relayer leurs idées auprès d’un large public. C’est ainsi qu’en février 1986 est créée la Cinq. La chaîne de télévision privée est dirigée par l’homme d’affaires italien Silvio Berlusconi. Le mois suivant, la droite remporte les législatives. Le gouvernement de Jacques Chirac vend alors TF1, chaîne publique, à Francis Bouygues, le numéro un mondial du bâtiment. Inquiet devant cette marchandisation du paysage télévisuel, l’ancien ministre communiste Jack Ralite tente de mobiliser le monde de la culture. Il rédige un appel intitulé « La culture française se porte bien pourvu qu’on la sauve » qui recueille très vite deux cent quarante-sept signatures.

« Notre culture est menacée »

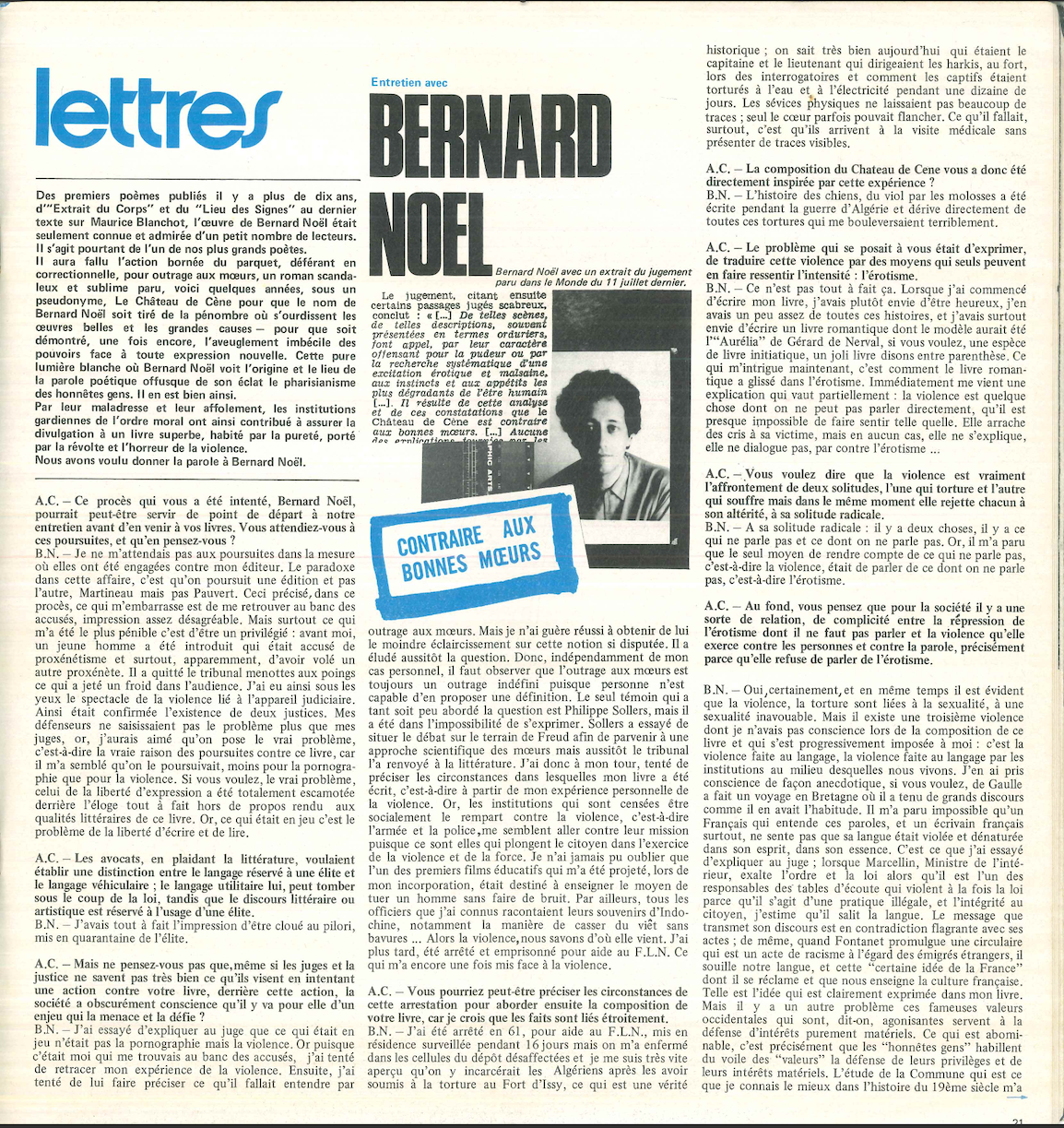

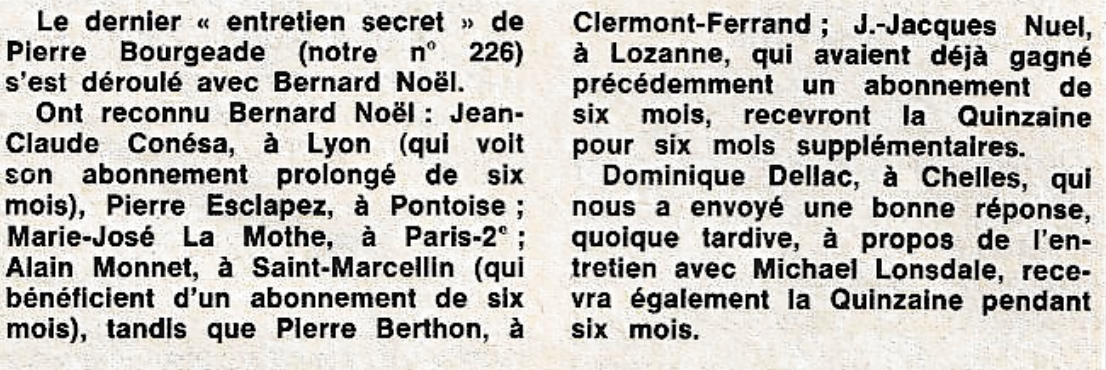

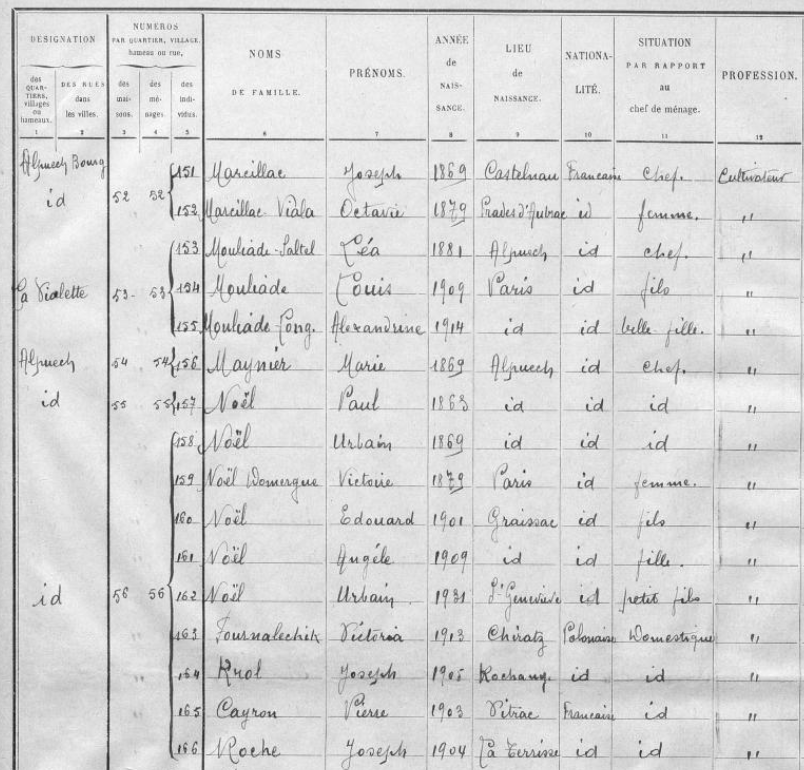

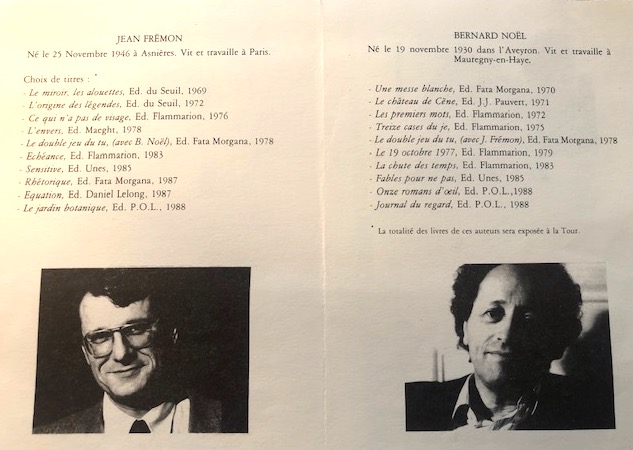

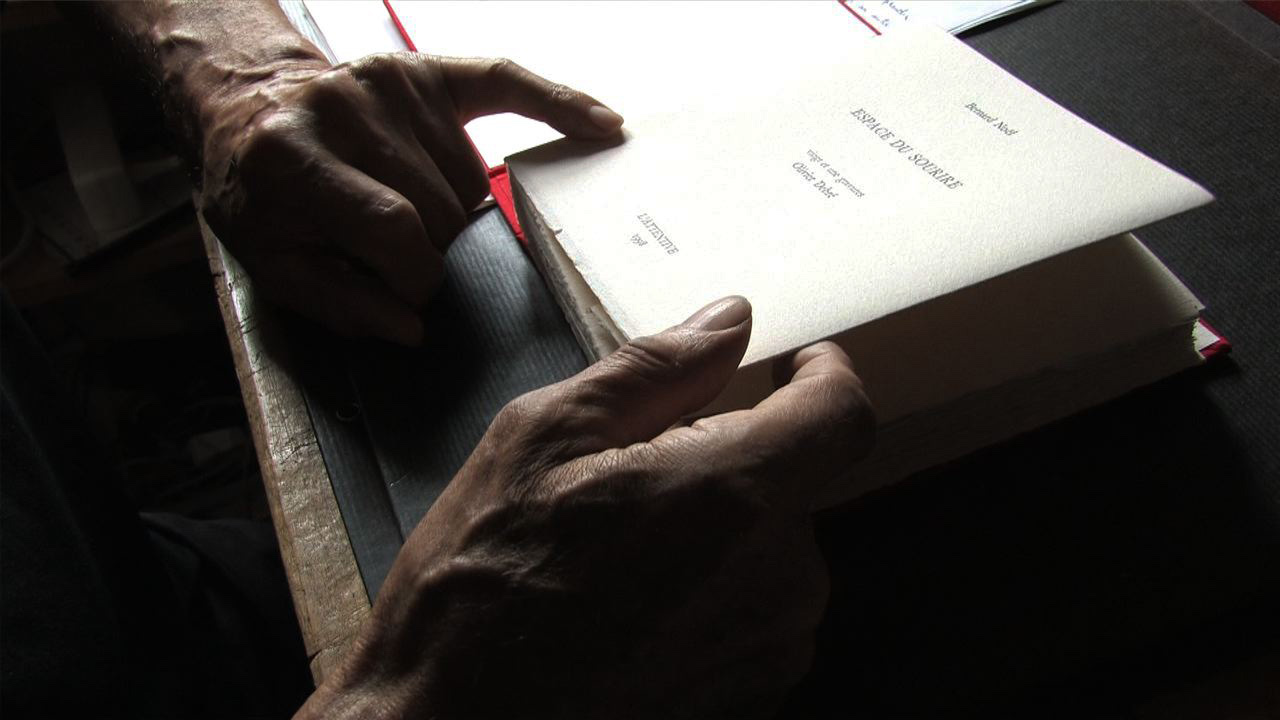

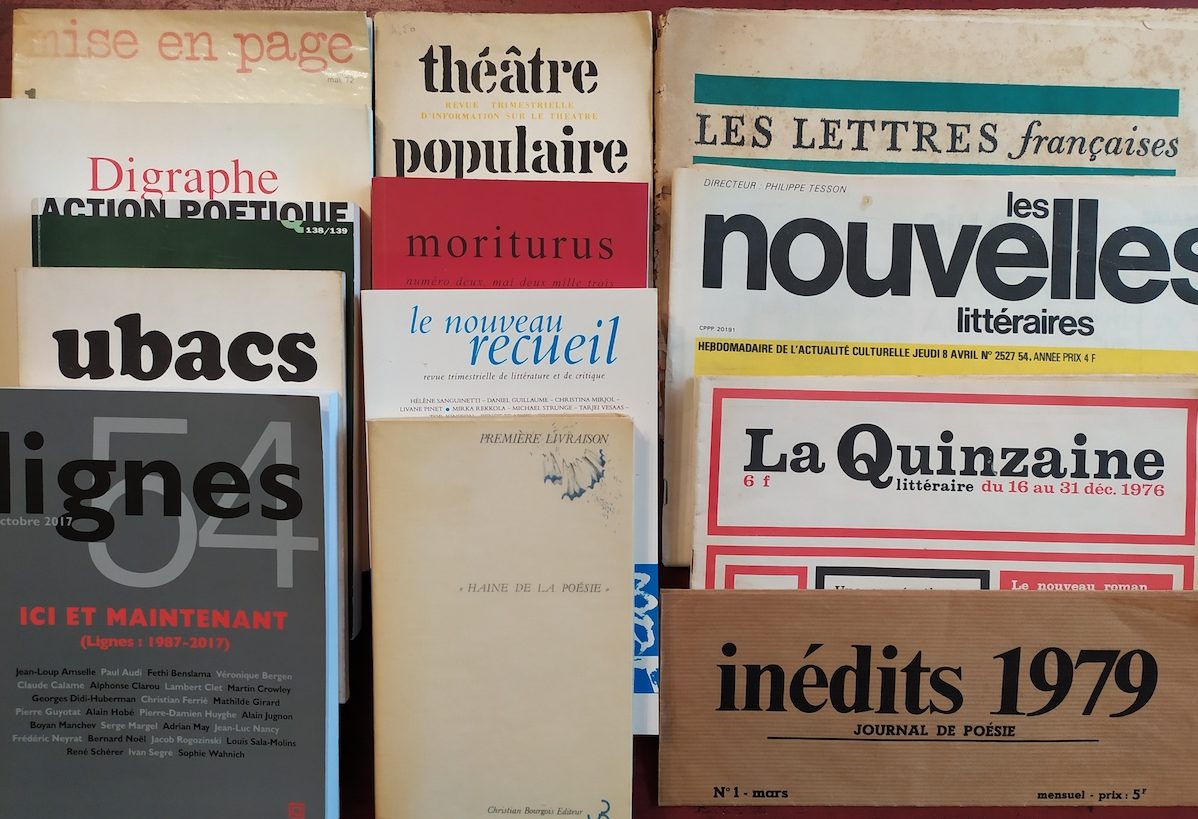

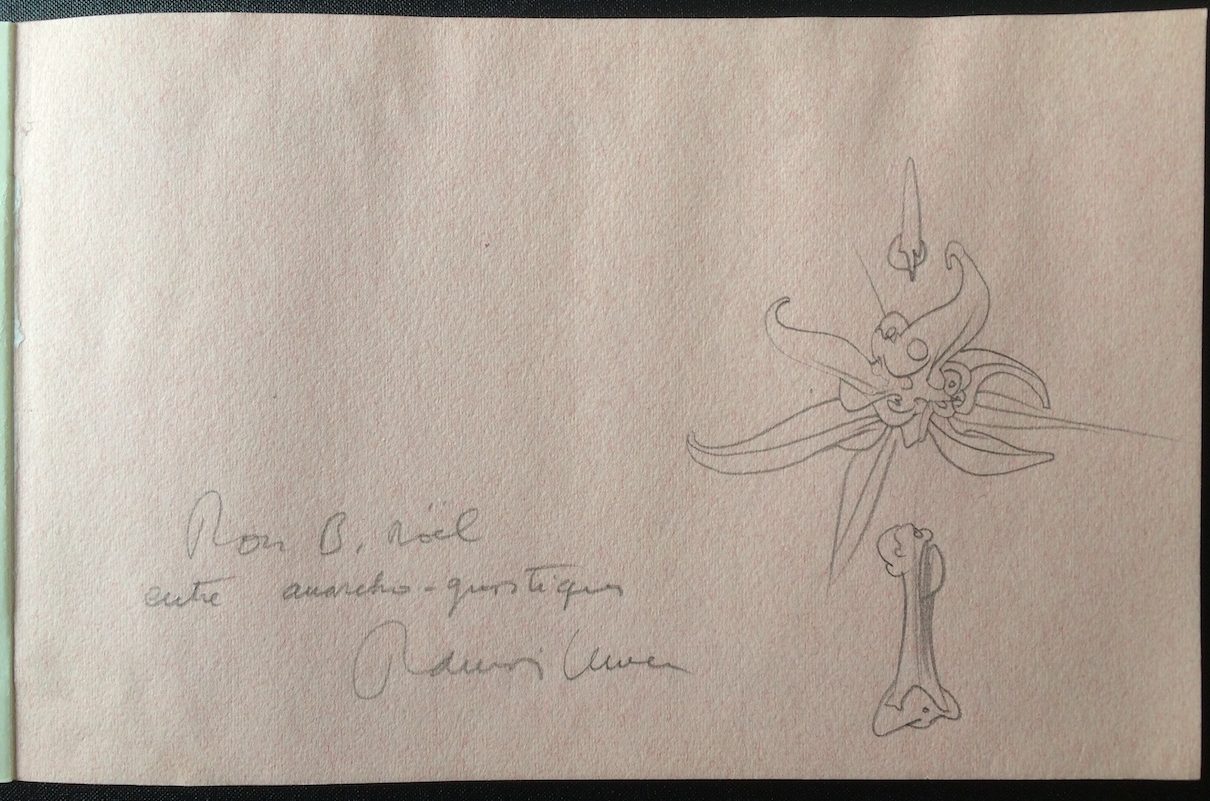

Le 9 février 1987 sont fondés les « États généraux de la culture » au Théâtre de l’Est Parisien. La salle est comble. Acteurs, chanteurs, peintres, cinéastes, musiciens, danseurs et écrivains, venus de tous horizons politiques, se sont réunis pour tenter de sauver une culture de qualité. L’ambiance effervescente rappelle celle de Mai 68. Beaucoup de personnes n’ont pas pu entrer et elles se massent à l’extérieur du théâtre. « Évidemment, ce moment est extraordinaire, témoigne Bernard Noël, parce qu’une sorte d’animisme général permet qu’une certaine harmonie se crée entre tous ceux qui sont là dans une présence intense. Cette situation est extrêmement porteuse [1]. » Sur la scène, une tribune comporte treize intervenants aux côtés de Jack Ralite, dont Bernard Noël [2].

La tribune des intervenants ©Messidor/ Éditions sociales

La tribune des intervenants ©Messidor/ Éditions sociales

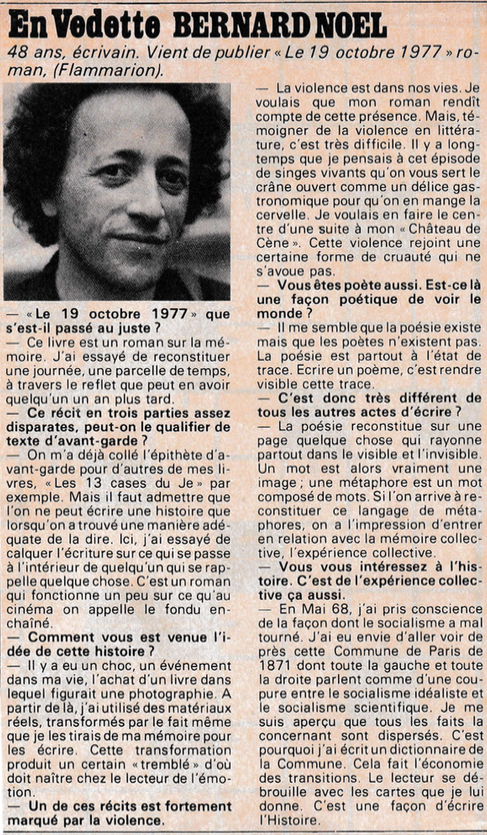

Jack Ralite, Claude Santelli et Bernard Noël lisant son texte, DR

Jack Ralite, Claude Santelli et Bernard Noël lisant son texte, DR

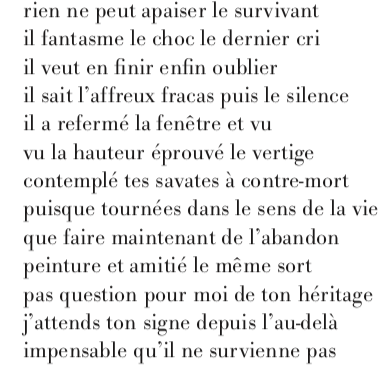

L’écrivain a rédigé un manifeste qu’il lit au public. Il l’a intitulé « Notre culture est menacée » car « la culture est à la veille de devenir le produit numéro un de la consommation mondiale. » Après avoir expliqué comment la liberté d’expression a été dévoyée par le système libéral, il poursuit : « Il devient urgent pour le pouvoir, non plus de contrôler la culture, mais de la fabriquer, de faire prendre pour la culture des produits susceptibles de rapporter un maximum d’argent : ça, c’est le premier temps, celui dans lequel nous sommes – et susceptibles, dans un deuxième temps, de façonner un public propice, un public soumis. » Bernard Noël constate que les gens de pouvoir veulent s’accaparer le temps de loisir croissant des citoyens afin d’augmenter leurs profits. Et il va plus loin : « Au lieu de n’exercer qu’un contrôle, le pouvoir, aujourd’hui, a les moyens d’éliminer ce qui ne lui convient pas, les moyens de rabaisser la culture à un produit de simple consommation fabriqué selon les modèles garantis par les pourcentages. De plus, l’audiovisuel, parce qu’il bâillonne à la fois la bouche et les yeux, peut occuper totalement la mentalité, la vider de sens. » L’adhésion à l’appel de Jack Ralite a permis à Bernard Noël d’étendre son concept de sensure au monde médiatique.

« Pour la culture »

D’autres réunions se tiennent par la suite à Paris et en province. Au fil des mois, la liste de signataires de l’appel de Jack Ralite compte deux mille cinq cents noms. Une Déclaration des droits de la culture est adoptée au Théâtre de Paris le 17 juin 1987.

Théâtre de Paris, 17 juin 1987, DR

Théâtre de Paris, 17 juin 1987, DR

Devant plus d’un millier de personnes, Noël lit « Pour la culture », un texte encore plus combatif que celui qu’il a écrit en février, qui se conclut ainsi : « Vendre la communication, c’est en faire une chose parmi les choses, c’est nous réduire à consommer de la marchandise là même où nous avions cru rêver, aimer ou penser. »

Anne-Marie Reynaud, Jack Ralite, Jean-Pierre Denis,

Anne-Marie Reynaud, Jack Ralite, Jean-Pierre Denis,

Bernard Noël, ?, et Didier Daeninckx, DR

Henri Tisot et Bernard Noël ©Messidor/ Éditions sociales

Henri Tisot et Bernard Noël ©Messidor/ Éditions sociales

« Logique d’audience et plaisir populaire »

Le 16 novembre, la Déclaration des droits de la culture est officiellement proclamée au Zénith en présence de six mille personnes. Elle comporte cinq parties : « audace de la création », « élan du pluralisme », « volonté de maîtrise nationale », « atout d’un large public » et « besoin de coopération internationale ». Elle affirme qu’un peuple « qui abandonne son imaginaire culturel à l’affairisme se condamne à des libertés précaires ». Après un discours de Jack Ralite, les cinq points de la Déclaration sont expliqués et illustrés par Antoine Vitez, Jean Ferrat, Paul Puaux, Claude Santelli et Bernard Noël. Le texte que lit ce dernier, « Logique d’audience et plaisir populaire », dénonce le diktat de l’audimat : « Ce recours à la quantité pure pour exprimer une qualité, qui ne relevait pas jusqu’ici de la quantification, fait entrer ladite qualité dans le domaine des choses. Dans le domaine des marchandises. »

Bernard Noël, Antoine Vitez et Jack Ralite ©Armand Suhm

Bernard Noël, Antoine Vitez et Jack Ralite ©Armand Suhm

Jack Ralite considère Bernard Noël comme un « militant minutieux » car son engagement n’a pas faibli depuis le début du mouvement. Il décrit ainsi ses interventions : « Sa voix est calme, tranquille, jusqu’à la douceur, au murmure, tout le contraire d’un orateur traditionnel. Mais elle devient cette voix de poète, la nôtre, parce que quand on l’écoute, on respire avec elle, elle est vivante. C’est un souffleur de conscience. » Ralite se souvient de l’étonnement de l’écrivain lorsqu’il est ovationné par le public.

Aubermensuel n° 11, novembre 1987

Aubermensuel n° 11, novembre 1987

« La castration mentale »

À l’automne 1991, Bernard Noël prépare le texte qu’il lira lors de la prochaine session des États généraux de la culture qui vont se tenir à l’Institut Français de Berlin du 1er au 3 novembre. De manière provocatrice, il l’intitule « La castration mentale », en référence au « décervelage » d’Alfred Jarry. Dans ce texte, il démontre comment l’invasion de l’intimité par l’audiovisuel parasite l’élan vital des individus pour les mettre, à leur insu, au service de la société de consommation. Devant des émissions séduisantes mais vides de sens, qui ne font que mimer le flux de la vie, les spectateurs perdent leurs moyens de défense sans jamais avoir le sentiment d’être attaqués. Le défilé d’images stupides ou commerciales prend la place de la vie intérieure. « Le système du leurre est l’invention qui permet au pouvoir économique de s’attaquer à la liberté de penser en exerçant sur elle, non pas la fascination d’un contenu idéologique, mais l’entraînement d’un mouvement irréversible, dont les séquences successives captent toute son attention. »

Le fait qu’en 1991, les États généraux de la culture se tiennent à Berlin, ville récemment réunifiée, amène Bernard Noël à analyser ce que sont devenus les anciens pays communistes depuis la chute du Mur. Certes les citoyens peuvent désormais s’exprimer sans être censurés, mais il constate que leur liberté de penser est gravement compromise par des médias occidentaux prônant le culte de la consommation. La privation de parole a été remplacée par la privation de sens. « Il est bien évident que la victoire de l’Ouest sur l’Est n’est pas culturelle, ne pose même pas le problème de la culture, puisqu’elle proclame ouvertement son caractère économique. […] La supériorité de l’Ouest sur l’Est consiste dans la découverte du moyen de manipulation le plus payant parce qu’il est intelligent, indolore, subtil, invisible et très efficace. » Certains trouvent exagérée la théorie de Bernard Noël mais en 2004, les révélations du PDG de TF1 lui donneront raison : Patrick Le Lay déclare ouvertement que sa mission est de vendre aux publicitaires du « temps de cerveau humain disponible ».

Un bilan mitigé

Quelques années plus tard, Bernard Noël ne pourra que constater l’échec des objectifs fixés par ces États généraux : « Aucun mouvement semblable ne peut continuer sans produire quelque chose. Si on ne produit que des discours et des meetings, on n’atteint qu’une efficacité relative : mon rêve était que les États généraux de la culture deviennent une espèce de Centre de réflexion, éventuellement doublé d’une maison d’édition ou d’une maison de production. Évidemment, c’était plus compliqué à gérer que des interventions ponctuelles à propos d’événements précis [3]. » Néanmoins les différentes interventions publiques de l’écrivain auront donné naissance à quelques-uns de ses textes politiques majeurs. Ils ont été rassemblés en 1994 pour les éditions Ulysse fin de siècle sous le titre La Castration mentale, puis repris en 1997 par les éditions P.O.L dans une version augmentée. L’auteur en résume ainsi la teneur : « Qui tient les yeux tient la tête [4] ! »

[1] Bernard Noël, du jour au lendemain, L’Amourier, 2017, p. 150.

[2] Les autres intervenants sont Max Schoendorff, Fabrice Cazeneuve, Anne Hoang, Luc Béraud, Henri Tisot, Anne-Marie Reynaud, Claude Santelli, Pierre Étaix, Jean-Claude Fall, Michel Dubois, Yvan Dautun et Patrice Mestral.

[3] Bernard Noël, du jour au lendemain, op. cit., p. 149-150.

[4] « Note » in L’Outrage aux mots, Œuvres II, P.O.L, p. 511.

Les textes de Bernard Noël lus lors des États généraux ont été publiés dans La Castration mentale, Ulysse fin de siècle (1994), dans La Castration mentale, P.O.L (1997) et dans L’Outrage aux mots, Œuvres II, P.O.L (2011).

Les citations de Jack Ralite sont extraites de son texte « Notre désir de ne pas être somnambule » (Europe n° 981-982, janvier-février 2011).

Merci à Bernadette Griot et à Armand Suhm pour les images accompagnant cet article.

Annexes

En 1994, Bernard Noël a conduit cinq entretiens avec Jack Ralite pour l’émission À voix nue de France Culture. Dans l’un d’eux il était question des États généraux de la culture. Cliquer ici pour en lire la retranscription.

L’ouvrage de Jack Ralite La culture française se porte bien pourvu qu’on la sauve (Messidor/ Éditions sociales, 1987) contient les interventions et les messages des participants aux premières séances des États généraux de la culture.

On peut lire ici le compte rendu d’une séance du séminaire « Jack Ralite et l’audiovisuel » qui évoque les États généraux de la culture.