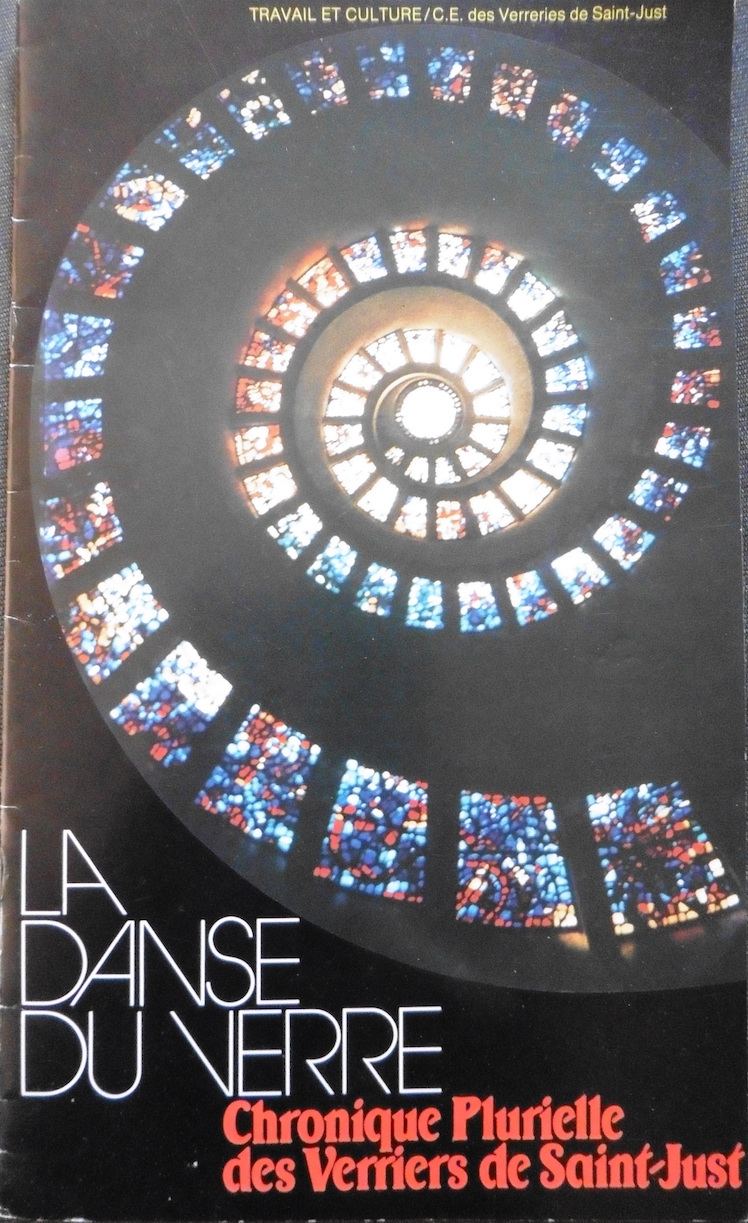

En 1982, les verriers de Saint-Just-sur-Loire (42) voulaient sauvegarder leurs emplois menacés et la haute qualité de leur production. Le Comité d’entreprise décida de faire appel à l’association « Travail et Culture » dont la vocation est, depuis 1945, de diffuser la culture dans le monde du travail en organisant spectacles, expositions ou ateliers artistiques.

Une exposition intitulée La Danse du verre eut lieu l’année suivante dans le but de montrer au grand public que le savoir-faire des verriers s’inscrivait dans l’histoire ouvrière et faisait partie du patrimoine collectif. Une plaquette éponyme fut publiée à cette occasion. Lucien Marchal, qui dirigeait l’équipe d’action culturelle au plan national de “ Travail et Culture ”, souhaitait qu’un écrivain participe au projet. Ce fut Bernard Noël. Après avoir visité l’usine, celui-ci rédigea Le Roman du verre qui montre la relation sensuelle unissant le verrier au matériau qu’il façonne. Le texte figure dans la plaquette aux côtés de celui d’une ethnologue, d’un exposé technique et de phrases des ouvriers, le tout formant une « chronique plurielle ».

Ce Roman du verre inaugura la longue série des « romans d’œil » consacrés à des plasticiens, forme très vivante dans laquelle Bernard Noël mêle analyse picturale, propos de l’artiste et description de sa gestuelle pendant la création.

« Un roman d’œil est le récit du regard tourné vers le corps au travail, écrit-il. Parfois tout est en gestes, postures, déplacements ; parfois tout se passe derrière le visage. Mais ce qu’on voit n’est-il pas fait de tout ce qu’on ne voit pas ? Il y a de la peau partout, c’est sous elle que la pensée pratique ses tatouages, devant et sur elle que nos yeux dessinent des images tandis que, mot à mot, la langue y prend son plaisir… » (Onze romans d’oeil, P.O.L)

*

Le Roman du verre

(Quatre séquences de ce texte qui en comporte onze )

1

– Maman ! C’est comme de l’air qui aurait gelé !

Tu savais et tu ne savais pas ce que c’était. Il y avait alors en toi plus d’images que de mots.

Ce jour-là un oiseau est entré dans ta chambre. Vite, tu as fermé la fenêtre. L’oiseau s’est jeté violemment contre une vitre. Tu as dit :

– Il s’est cassé la tête. Il a cru qu’il n’y avait rien.

Une boule de plumes. Tu détournes les yeux. Tu vois des ailes, tu vois le rien qu’elles ont remué, tu vois les fleurs de givre qu’on trouve là, en hiver, au matin. Tout cela est à la fois dans ton regard, et à la fois tu es devant la fenêtre. Et il y a le ciel.

– Est-ce qu’on fait le verre avec de l’air ?

2

Plus tard. Beaucoup plus tard, tu es assis devant une table. Tu lèves la tête parce que tu te souviens. Les vitres, ici, sont tellement grandes qu’on pourrait croire qu’il n’y a pas de mur, pas de fenêtre. Mais je sais, te dis-tu. Et tu sens que le savoir est en toi comme une vitre, seulement tu ne vois rien à travers. Tu as envie de crier :

– Qu’est-ce que l’irréparable ?

Un bruit terrible secoue tes oreilles. Ce n’est qu’un souvenir. Tu étais en train de noter : « Pot n° 3 / sable 150 /soude 52 / potasse 64 / chaux 94 / dolomie 104 » quand ce bruit a retenti : un ouvrier verse une brouettée de débris de verre et c’est une casse à tout casser dans ta tête. Comment dire un bruit qui n’est pas que bruyant : un bruit qui crie ?

5

Il y a un lieu et des mots. Tu entres dans le vaste et l’intime. Cet espace si grand, avec ses fours, ses cornues, ses fosses, ses étenderies, ses dépôts, devient une demeure autour de chacun des hommes qui travaillent là. Il s’ensuit une étrangeté dans l’air, comme un accouplement de la violence et de la douceur. C’est le chaud et le froid, le gris et l’éblouissant, l’élémentaire et le maîtrisé. C’est l’usine et le privé.

Tu as maintenant les yeux plus grands que la tête. Mais la démarche d’un homme, qui va et vient d’un pas rapide et mécanique fixe tout à coup ton regard.

– Il fait la poste, t’explique-t-on, c’est le posteur.

L’homme tient à deux mains une canne. Il va vers le four. Il y plonge l’extrémité de la canne et l’emporte alourdie à son extrémité d’une boule rouge. Il refroidit un instant le manche de sa canne sous de petits jets d’eau, puis malaxe la boule qui bleuit en la faisant tourner dans le creux ménagé à la surface d’un bloc.

Peu à peu, tu comprends ceci :

La petite boule, c’est la « poste » et c’est de l’émail. Le posteur la travaille, puis il la passe à un cueilleur, qui va l’enrober de verre en fusion, et qui la passera ensuite à un souffleur. Si l’émail a été bien préparé, le souffle du souffleur l’étirera sur toute la surface intérieure du manchon de verre, et celui-ci s’en trouvera indissociablement doublé de sa couleur, donc coloré.

Un manchon est la pièce cylindrique que produit le souffleur. Sa dimension est de trente centimètres de diamètre et de quatre-vingts à cent trente centimètres de longueur. Chaque souffleur doit produire cinquante et un manchons par jour.

– Il faut bien travailler la poste, dit le posteur, sinon l’émail ne s’étire pas régulièrement, et il va tout au bout, ou tout derrière ou tout d’un côté. Faire percer, on appelle comme ça le travail, faire percer ne dépend pas d’un coup de main. Pas uniquement. Dans notre métier, tout est remis en question à tout moment.

Tu regardes la boule que le posteur façonne. Tu ne vois rien. Tu ne remarques rien.

La transparence est le comble du secret.

11

Tu t’arrêtes devant un four dont l’ouverture carrée est béante. En bas, tout le long de cette ouverture, une rangée de petites flammes danse : on dirait autant de bougies célébrant une présence inconnue. À l’intérieur du four, il n’y a qu’une rangée de vases. Mais voici le posteur : il a de gros gants et tient par le col un vase de verre qu’il pose à l’entrée du four, juste derrière la rampe de flammes ; puis il le pousse à côté des autres avec une tige de fer.

Tu suis cet homme, mais t’arrêtes un instant pour observer, sur la gauche du four, un gros tuyau d’où coule une flamme pressée.

Le posteur se dirige vers le coin des verriers. Il prend une canne, s’avance vers la gueule du four et cueille une boule de verre. Très vite, il souffle, tourne, tourne la canne, monte sur un escabeau aux marches épaisses, balance canne et verre devant lui dans le vide. Et le verre pend comme une gomme flasque, mais déjà le souffle et le balancement l’ont étiré et tu distingues l’embryon d’un col et d’une panse.

Le posteur redescend, va au four, chauffe un moment, puis, tout à coup, il tourne vers en haut sa canne.

Et il souffle comme s’il visait le ciel, et son souffle monte à travers l’âme de la canne pour gonfler exactement la pâte à sa forme et la changer en cet oiseau…

la changer désormais en cette chose parfaite, où le travail du verrier s’affirme, envers et contre tout, comme un élan vers la beauté.

octobre 1983