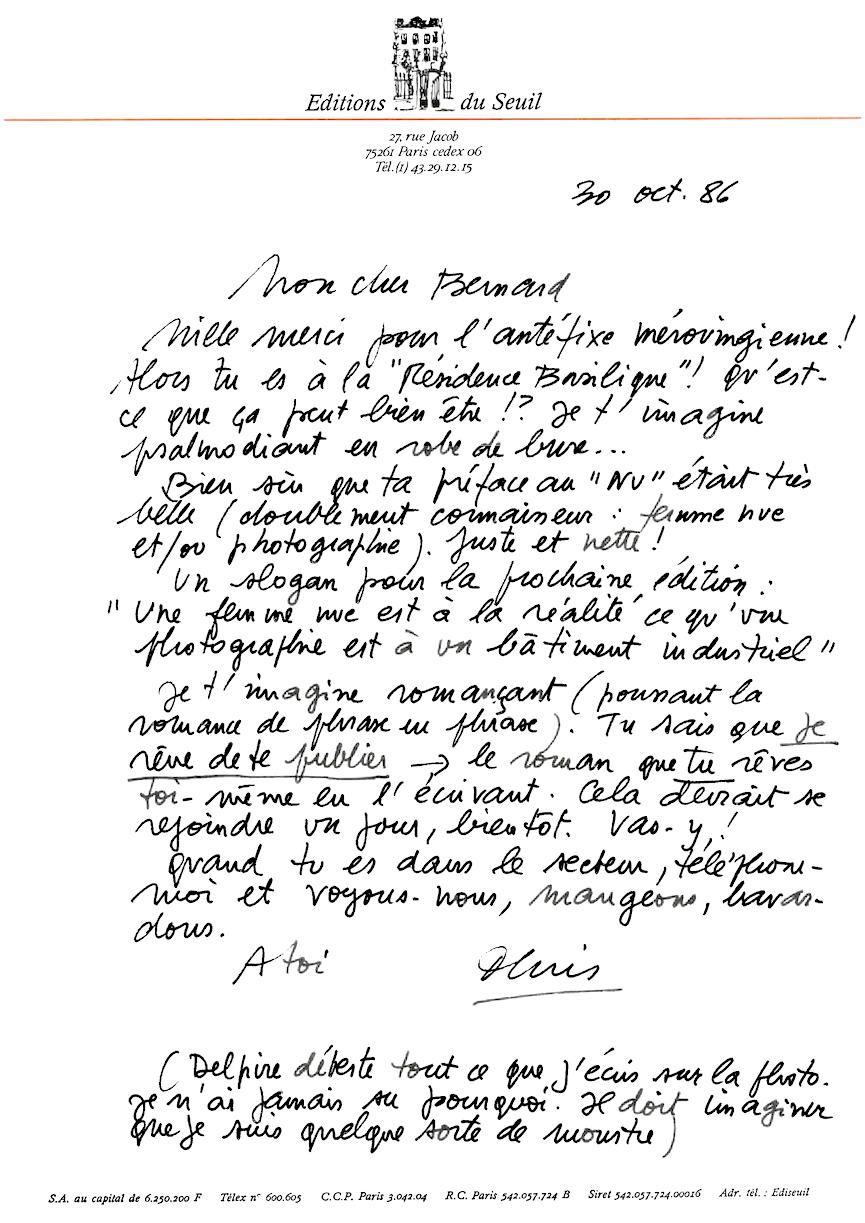

En 1986, Bernard Noël s’installe pour quelques mois à Saint-Denis (93) avec le projet d’écrire un roman (cf. La « Résidence Basilique »). La réalisatrice Claudine Bories le suit dans sa découverte des lieux et ses rencontres avec les habitants. Son film s’intitule Saint-Denis, roman. On y croise Christian Jaccard et Robert Doisneau. En voix off, comme un monologue intérieur, Bernard Noël raconte sa quête de l’écriture, tout au long de ses déambulations dans la ville du saint à la tête coupée.

Au cours du film de Thésée Dans la peau des livres (2009), il revient sur ce projet de roman :

« J’avais rêvé d’écrire un énorme roman parce que je pense que tant que je n’aurai pas écrit un grand roman, je n’aurai pas écrit. Il commence à se faire tard dans ma vie pour que j’écrive ce grand roman…

J’en avais un en chantier, c’était l’histoire d’un personnage qui avait 1700 ans puisqu’il s’agissait de saint Denis. Je voulais faire un roman sur Denis et la ville de Saint-Denis, avec la basilique, les tombeaux des rois, le temps enterré dans les cryptes, etc., mais je n’en ai écrit qu’un chapitre où je pars de Montmartre avec le saint qui a sa tête à la main et qui fait tout le trajet depuis le haut de Montmartre jusqu’à Saint-Denis. Un jour, j’ai fait ce trajet à pied et puis ça s’est arrêté là… »

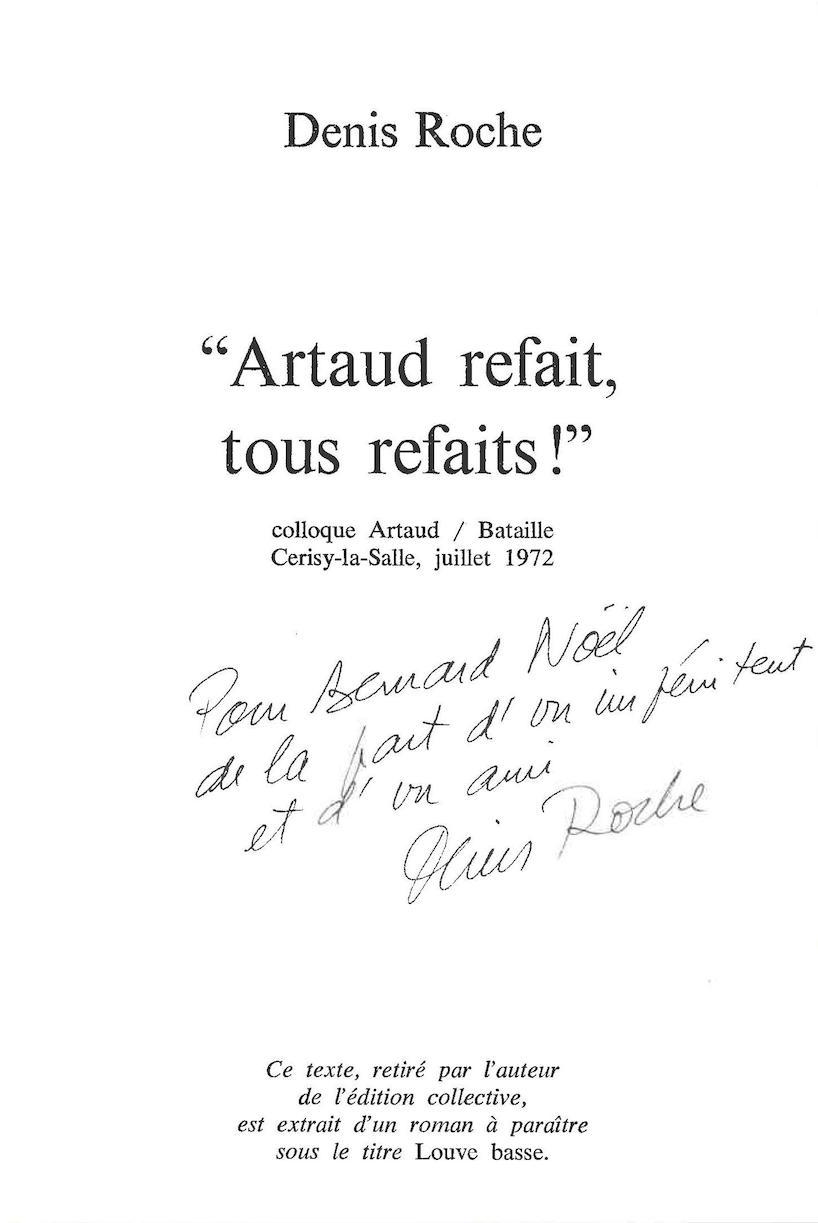

Ce roman, qui se voulait un « frottement du passé et du présent », n’a donc pas vu le jour mais son premier chapitre, intitulé « Chemin d’acéphale », a été publié dans l’ouvrage collectif initié par Jacques Lacarrière, Flâner en France, sur les pas de dix-huit écrivains d’aujourd’hui (Christian Pirot, 1987) ainsi que dans le numéro 41-42 de la revue Traverses.

Finalement, la résidence d’écriture aboutira à la rédaction de Portrait du Monde (P.O.L, 1988), texte sur le journal Le Monde dont les locaux de Saint-Denis étaient alors sur le point de fermer.

Le film Saint-Denis, roman a été diffusé sur Arte en 1990, ainsi que dans plusieurs festivals. Il a été projeté en juillet 2005 lors du colloque de Cerisy-la-Salle consacré à Bernard Noël.

Voir le film Saint-Denis, roman (45’30)

(mot de passe : acéphale)

Lire la transcription de la voix off

*

Entretien avec Claudine Bories

« Comment Bernard Noël va-t-il s’inspirer du réel pour écrire? Comment rendre compte de cette élaboration, de cette naissance de l’écriture avec des images? Il faut convoquer la force narrative du cinéma tout en construisant un univers à partir d’éléments concrets : la plume qui grince sur la feuille de papier, une usine désertée, les gisants de la cathédrale, des cris de mouettes. Et jouer de la frontière entre le possible et l’artifice, » écrit Claudine Bories. Pour l’Atelier Bernard Noël, elle a bien voulu répondre à quelques questions :

- En quelles circonstances avez-vous été choisie pour faire ce film sur Bernard Noël ?

La municipalité de Saint-Denis m’a demandé d’imaginer un film autour de la résidence de Bernard Noël dans cette ville. J’ai écrit un scénario et l’ai proposé à Arte qui l’a accepté. Le film a donc été co-produit par Arte et la Ville de Saint-Denis. Il a ensuite été diffusé sur Arte et dans de nombreux festivals.

- En quoi a consisté la participation de Bernard Noël ?

Je lui ai raconté comment je pensais procéder : en « tournant autour » de lui et de son écriture, sans l’interviewer, par « touches », par rencontres avec des personnages liés à l’histoire de la ville. Je lui ai demandé d’être comme un « acteur » dans ce film, de se laisser filmer dans ses déambulations, ses observations, ses moments d’écriture. Mon idée était qu’on ne peut pas filmer la création directement, frontalement, qu’on ne peut le faire que « poétiquement » – intuitivement.

- Avez-vous construit le scénario ensemble ?

Le scénario du film, non. Mais il était convenu que ce serait Bernard qui raconterait son histoire avec Saint-Denis en voix off. C’est après le tournage et le visionnage des rushes qu’il a écrit ce qu’avait représenté pour lui l’expérience de cette résidence.